Hallo Ihr Lieben,

nach den wunderschönen Tagen in Kanadas Nationalparks haben wir das Kontrastprogramm der Großstadt gesucht. Nach einer Nacht am Flughafen in Vancouver sind wir früh morgens nach San Francisco geflogen. Die hügelige Stadt, die für ihre bunten viktorianischen Häuser, die Straßenbahnen und natürlich die Golden Gate Bridge bekannt ist, wollten wir direkt zu Fuß erkunden.

Von unserem Airbnb aus sind wir daher einfach mal losgelaufen, in Richtung des nächstgelegenen sichtbaren Hügels. Was auf der Karte wie ein kleiner Spaziergang aussieht, waren dann doch zwei Stunden laufen – an die Größe und Weite werden wir uns wohl nicht mehr gewöhnen. Da die Stadt auf insgesamt 48 Hügeln gebaut ist, läuft man hier zwangsläufig die ganze Zeit hoch und runter, um an sein Ziel zu kommen. Das bringt natürlich auch immer sehr schöne Aussichten auf die Stadt mit sich und auch unser langer Spaziergang hat sich am Ende wirklich gelohnt.

Den nächsten Tag haben wir mit einer Free Walking Tour gestartet. Das Konzept gibt es auf der ganzen Welt und ist immer gleich: Man trifft sich ohne Anmeldung an einem sehr bekannten Punkt in der Stadt und läuft dann zwei bis zweieinhalb Stunden mit einem Guide alle interessanten Plätze ab. Am Ende gibt Jeder das, was ihm die Tour wert war. Bisher hatten wir immer nette Guides mit riesigem Insider-Wissen, die für ihre Stadt brennen und die Geschichte mit Witz und Charm näher bringen. Probiert es doch mal aus, wenn Ihr das nächste Mal eine Stadt besucht 🙂

Wir haben viel Interessantes über San Francisco gelernt. Gewachsen ist die Stadt vom Goldrausch und den Immigranten, die nach dem edlen Metall gesucht haben. Besonders interessant fanden wir in dem Zusammenhang den Financial District. Das komplette Viertel ist nicht etwa auf Festland gebaut. Alles, worauf die vielen Hochhäuser stehen, war mal Meer. Bis dort ein Pier für die Schiffe mit goldlüsternen Abenteurern gebaut wurde und dort ein Schiff nach dem anderen anlegte. Damit die Siedler nicht einfach mit ihrem Gold wieder verschwinden, hat damals jeder Schiffsbesitzer das Stück Land unter seinem Kahn geschenkt bekommen. Und was macht ein Kapitän, wenn er ein Stück Land geschenkt bekommt? Natürlich, er fährt nicht zurück in die Heimat, sondern bleibt – und mit ihm die ganze Besatzung.

Eigentlich eine geniale Idee, so ist die Stadt schnell gewachsen. Aus Platzmangel hat man dann angefangen, Häuser auf die Schiffe zu bauen, schließlich wurden die dann ja auch nicht mehr benötigt. Auf ganz alten Fotos sieht man wirklich noch Häuser, aus denen Masten durch die Dächer wachsen. Unter den Schiffen wurde dann Festland aufgeschüttet und so wurde das Land ins Meer erweitert. Gräbt man heute unter den Hochhäusern, kommen noch die alten Gerippe der Schiffe zum Vorschein.

Was uns trotz der vielen Hochhäuser gut gefallen hat: Bauherren sind verpflichtet einen bestimmten Anteil der Fläche in eine öffentliche Grünanlage zu verwandeln, um der Bevölkerung ein Stück davon zurückzugeben. So kann jeder diese Privately Owned Public Spaces (POPOS) besichtigen. Einige sind sogar auf dem Dach und man muss wissen, wie man durch die Lobby den Fahrstuhl in den x-ten Stock nimmt, vorbei an Büros und Leuten, die ihrer Arbeit nachgehen.

Natürlich sind wir wieder nicht um Chinatown herumgekommen. San Francisco hat dabei den größten derartigen Stadtteil Amerikas und gilt quasi als Vorbild aller anderen Chinatowns. So schön, wie wir es kulinarisch auch immer dort finden, die Entstehung hat eigentlich etwas Tragisches. Nachdem die USA entschlossen hatten zwecks Güterbewegungen eine Eisenbahntrasse quer durchs Land von New York nach San Francisco zu legen, brauchte es natürlich viele Arbeiter dafür. Viele vor allem irische Arbeitskräfte starben allerdings im Mittelteil der USA an verunreinigtem Wasser. Die dann angeheuerten chinesischen Arbeiter kochten das Wasser für ihren Tee ab, überlebten somit und bauten die Strecke für weniger Geld auch noch schneller fertig. Zum Dank wurde ihnen nach dem Bau die Staatsbürgerschaft verwehrt und sie durften sich von da an nur in umzäunten Slums aufhalten – den Chinatowns.

Das Ganze hat aber ein Happy End, denn schlussendlich wurden die Chinesen doch eingebürgert und Chinatown so gestaltet, dass es den Amerikanern durch die dortige Architektur und das Essen die chinesische Kultur näher bringt.

Was wäre ein Besuch San Franciscos ohne die Golden Gate Bridge? Die 2,7 Kilometer lange Brücke ist schon wirklich mächtig. Ihr Name rührt noch aus der Goldgräberzeit, wo diese Einfahrt in die Bucht das Tor zum Wohlstand darstellte. Nicht umsonst ist San Francisco für den Nebel bekannt. Innerhalb von 15 Minuten nach unserer Ankunft dort war die Brücke im Dunst verschwunden.

Nach San Francisco ging es mit dem Nachtbus nach Los Angeles. Wir hatten uns für Greyhound entschieden, wahrscheinlich das bekannteste Busunternehmen der USA. Der Start erfolgte dann etwas verzögert, da die Fahrerin erst mit 30 Minuten Verspätung zum Bus kam. Dort stellte sie fest, dass das Fahrzeug nicht mit den erforderlichen Sicherheits-Features wie Warndreiecken, Absperrband und Wechselscheibenwischer (kein Scherz) ausgestattet worden war und so eigentlich den Abfahrtstest nicht hätte bestehen dürften. Eher von der temperamentvollen Sorte, gab unsere Driver-Muddi das auch lautstark zu Protokoll. Wir würden nirgendwo hinfahren, solange die Teile nicht im Bus lägen, da sie sonst bei einer Kontrolle ihren Führerschein verlieren würde. Hinterließ bei uns einen soliden Eindruck, das Unternehmen. Eine Stunde später sind wir dann doch gefahren, die fehlenden Teile wurden dann einfach von einem anderen ankommenden Bus genommen (zumindest vermuten wir das). Hat wahrscheinlich System und die nächsten Passagiere durchlaufen dann eine ähnliche Situation wie wir.

Krankheitsbedingt mussten wir leider eine kurze Pause machen und konnten so von Los Angeles nicht viel sehen, bis auf eine im Dunst liegende Metropole und das Hollywood-Schild. Danach ging es für uns in eine der trockensten Regionen der Welt: die Mojave-Wüste, genauer in den Joshua-Tree-Nationalpark. Mit der Namensgebung sind sie in der Region sehr kreativ gewesen. Im Park wachsen die teils ulkig aussehenden Joshua-Bäume, halb Palme, halb Baum. Gewohnt haben wir in einem Ort namens Twentynine Palms. Wir haben nicht gezählt, könnten heutzutage aber durchaus mehr Palmen sein als 29.

Der Park besteht aus einer unwirklichen, kargen Landschaft, dessen Fläche von niedrigen Büschen, Joshua-Bäumen und Kakteen bestimmt wird. Rundgeschliffene Felsen sind verstreut wie riesige Kieselsteine. Gerade die frühe Morgen- und Abendstimmung hatte etwas Mystisches. Die Farben beim Sonnenauf- und Untergang hatten einen feinen, pastellfarbenen Verlauf von blau zu lila, gelb, orange und rot, so etwas haben wir bislang noch nirgends gesehen. Da uns der Joshua-Park noch nicht unwirklich genug war, sind wir nach ein paar Tagen weiter Richtung Death Valley gefahren.

Über kilometerlange, schnurgerade Straßen ging es vorbei an sandiger und hügeliger Einöde. Das Death Valley liegt zwischen zwei Bergketten, erstreckt sich über 225 Kilometer Länge und ist im Sommer der heißeste Ort auf der Erde – was ihm wahrscheinlich seinen Namen eingebracht hat. Vor langer Zeit wurde dort mit 57 Grad die bislang höchste Temperatur auf der Erde gemessen. Zum Glück hatten wir Herbst und nicht Sommer. Die 38 Grad, die wir nachmittags hatten, waren da fast kuschelig. Durch die trockene Hitze ist es auch nicht ganz so unangenehm wie man denkt. Natürlich brennt die Sonne und einem verdampft beim Sprechen und Atmen förmlich die Spucke aus dem Mund, aber so heiß, wie wir es einmal in Israels Negev-Wüste hatten, war es nicht (Stichwort Umluftofen).

Wir waren fasziniert von den verschiedenen, teils recht bunten Gesteinsformen, die sich vor uns ausbreiteten. Das Badwater Basin stellte unsere Vorstellungskraft ganz schön auf die Probe. Dort sind wir über ein großes Salzfeld spazieren gegangen, das 86 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und einmal der Grund eines riesigen urzeitlichen Sees war, der vor über 10.000 Jahren austrocknete. Geblieben ist eine bis zu 170 Centimeter dicke Salzkruste, die aussah und sich beim Laufen anfühlte wie Schnee.

Eines Abends auf der Rückfahrt zu unserer Unterkunft haben wir dann noch einmal irgendwo im Nirgendwo gehalten und den Himmel bestaunt. Wie der Joshua-Tree-Park ist auch das Death Valley ein Dark Sky Park, also eine Gegend, in der sehr wenig Lichtverschmutzung zu einem besonders klaren Sternenhimmel führt. Kurz nach Sonnenuntergang gab es bei uns zwar noch ein bisschen mehr Licht als mitten in der Nacht, das, was wir sehen konnten, war aber bereits ziemlich viel und wunderschön.

Wie dunkel es tatsächlich ist, kann man sich schwer vorstellen. Wir sind mit Fernlicht alleine auf dem Highway gefahren. Ohne Beleuchtung ringsum fühlte es sich dabei an als würde man im Weltall auf ein Schwarzes Loch zufahren. Ein paar Kilometer später waren wir dann wieder in der hellen Zivilisation, wo die Bewohner ihre Häuser mit bunten LEDs und vielen Lampen beleuchten. In einem Garten steckten dutzende bunte LED-Pilze. Sieht man bestimmt auch aus dem All. Die Sterne von dem Ort aus dann leider nicht mehr so gut. Wir konnten sogar den riesigen Lichtkranz von Las Vegas sehen, der die Bergkette, die uns von der Stadt trennte, wie eine Laterne von hinten beschien und so vom Nachthimmel abhob.

Die USA haben uns zum Großteil schon gefallen. Wie in Kanada sind die Menschen sehr offen und interessiert. In San Francisco hat uns eine Dame im Restaurant am Nebentisch angesprochen, mit dem Hinweis, dass wir eine gute Wahl getroffen haben, das Essen sei phantastisch. So sind wir ins Gespräch gekommen und es hat sich herausgestellt, dass ihr Vater aus Bremen kommt und ihre Großmutter in Bremerhaven gelebt hat. Solche Zufälle sind verrückt.

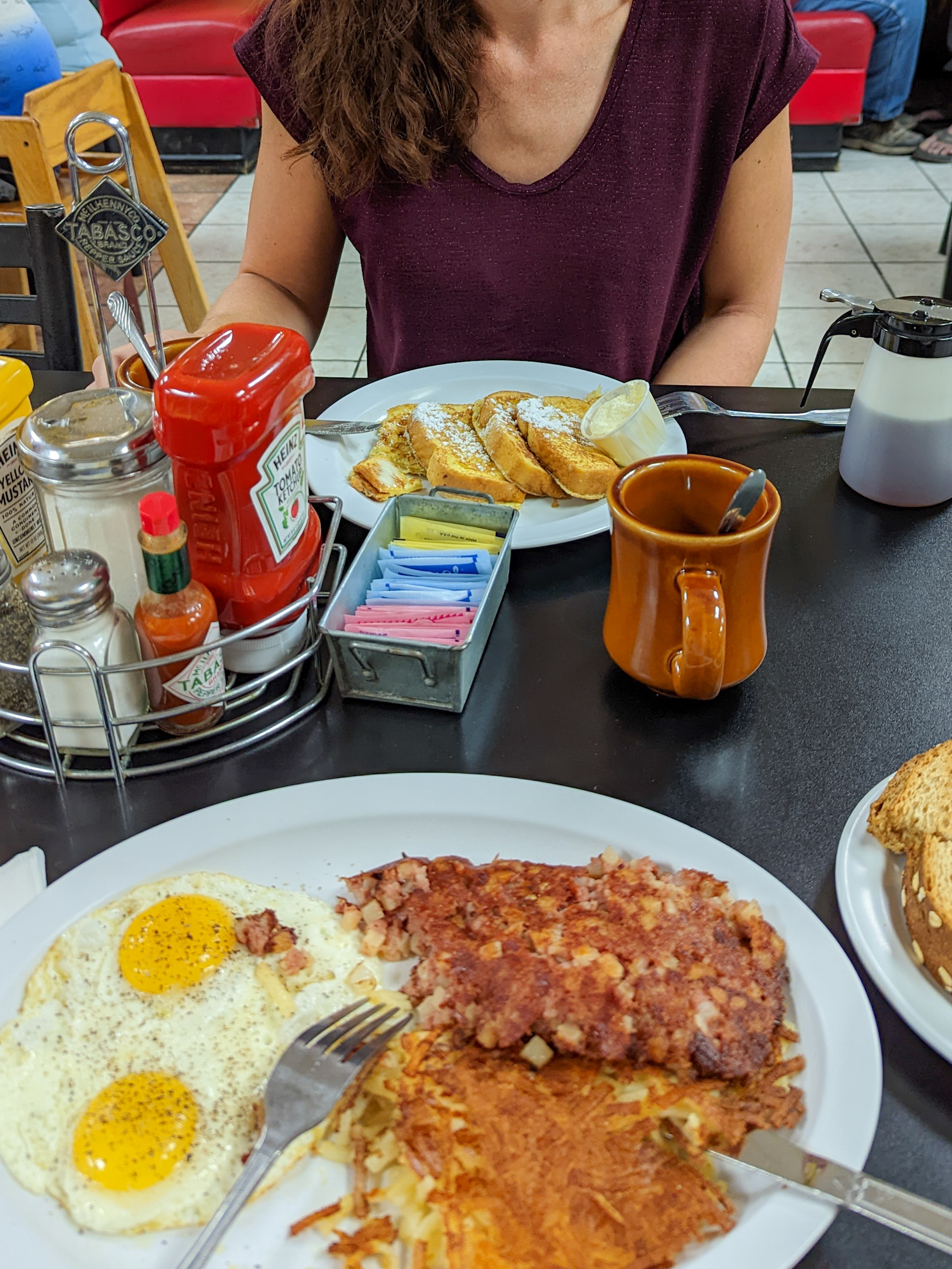

Natürlich wurden auch viele Klischees bestätigt und der Spruch „Everything big“ passt wohl sehr gut zu dem Land. Weite Landschaft, große Städte, fette Autos, viel Reichtum, viel Armut, große Getränke, riesige Portionen – alles XXL. Am letzten Tag in den USA haben wir in einem typisch amerikanischen Diner gefrühstückt – das Feeling wollten wir gern mitnehmen. Oldie-Musik, Kaffee so viel man möchte, Spiegeleier mit Steak, Waffeln, French Toast, Pancakes, Rösties, Burger – so wie man es sich vorstellt. Das ist einfach eine andere Welt.

Nach den USA ging es für uns weiter nach Ecuador. Hier hat uns mit Quito eine Stadt begrüßt, die uns im wahrsten Sinne den Atem geraubt hat. Nun beginnt ein neues Reisekapitel für uns und wir werden euch natürlich an unseren kommenden Abenteuern teilhaben lassen.

Liebe Grüße,

Franzi & Lenny